Corpo estranho na seara musical dos anos 1970, Belchior nos convidou a um mergulho agridoce no Brasil

Considero dois compositores os que mais souberam traduzir os anos 70 no Brasil. Ou dito de outra forma, quem mais compreenderam a época que viviam e os dilemas sociais, pessoais, políticos e comportamentais do tempo em que eram também jovens perdidos na selva urbana: Belchior e Guilherme Arantes. Ouvir os primeiros discos de ambos é ter um panorama completo do Brasil de então.

No meu entender Belchior tinha uma grande vantagem sobre, por exemplo, Chico Buarque. Aliás, duas. Uma, talvez de menor importância, mas que não deve ser desconsiderada, era a origem nordestina de Belchior, conhecedor dos preconceitos e olhares tortos que gente de seu mesmo torrão natal sofre quando tenta a sorte em capitais como Rio de Janeiro e São Paulo. Belchior sempre retratou isso em várias canções clássicas de seu repertório.

A outra era o fato de que, ao contrário de Chico, Belchior tinha apreço genuíno, verdadeiro pelo rock. Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan não eram referências longínquas para ele. Eram parte de sua formação cultural plena. ‘Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos’.

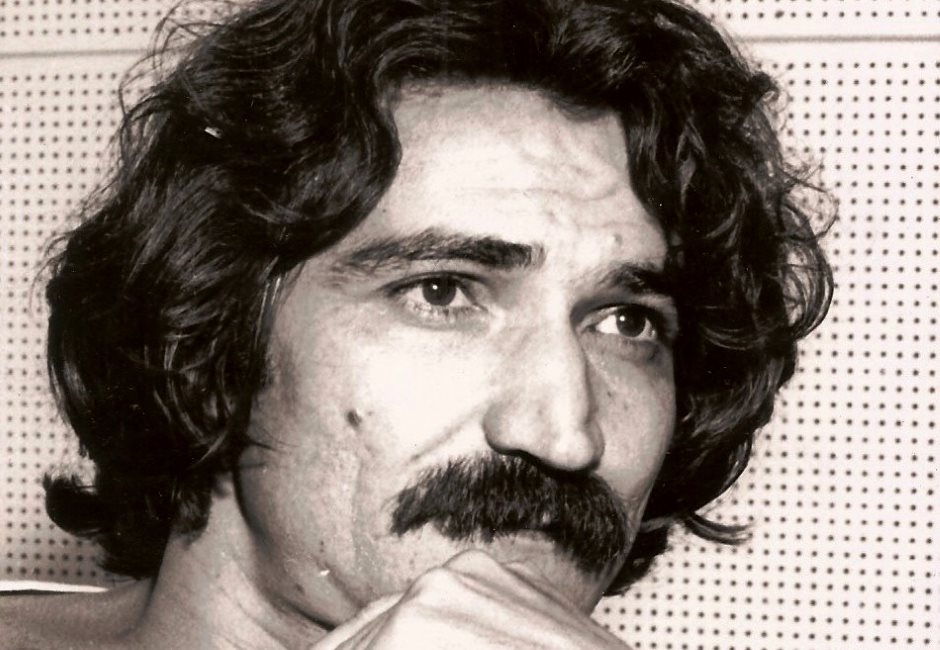

Belchior era meio que um corpo estranho naquela seara musical dos anos 70. A voz áspera e espessa como o bigode que sempre cultivou, falava de coisas incômodas. Não abraçava o Tropicalismo (nada é divino, nada é maravilhoso), sendo sempre um contraponto a Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros. Quando Gil cantava “Oriente”, entrando na fase macrobiótica e Caetano mergulhava na fase Odara, Belchior dizia que não estava interessado em romances astrais, e que a ilusão era suportar o dia a dia e seu delírio era ter de lidar com as coisas reais.

Olhava com desconfiança para novidades como Secos e Molhados, a que tinha ‘um rapaz delicado que canta e requebra, é demais’. Sentia-se como um autêntico trovador solitário, dialogando com seu tempo, um homem consciente demais das coisas que o rodeavam.

Percebia as entranhas de sua geração, analisava detalhadamente o que estava acontecendo, com um olhar arguto, mas seco e desesperançado. Despejava versos sofridos e belos. ‘E as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas onde foges do que é teu’. Tocante e dilacerado, como o final de Divina Comédia Humana: ‘enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto’.

Belchior disse não muitas vezes.

E cada não era um convite a um agridoce mergulho no Brasil, um país onde crianças do sertão quando morrem não fazem falta pois não comem o pão dos vivos nem ocupam lugar na estrada. Um Brasil onde os jovens não andavam mais reunidos, o dedo em V, cabelo ao vento. Um Brasil onde o cordial brasileiro era tratado como gente, é claro, aos pontapés.

Belchior deixou um legado absurdo em discos como Mote e Glosa, Alucinação, Objeto Direto, Era Uma Vez um Homem e Seu Tempo, Coração Selvagem… tantos. Sinto a morte de Belchior com a mesma intensidade que senti a partida de Bowie, Lou Reed, Prince e Leonard Cohen, nomes mais recentes que se foram nesse universo que me abriga, o da música pop.

E lembro um antigo amigo, Ânderson, no ano de 1984, quando o encontro com o disco Era Uma Vez um Homem e Seu Tempo. Havia trocado por Legends, uma coletânea de Bob Dylan. Quando o questionei de tão inusitada troca, me disse: ‘é a mesma coisa…’. Demorei muito a entender a frase, mas ela seria um divisor de águas na minha forma de ver o mundo e as coisas. Belchior dizia meu bem. Outros cantores chamam Baby.

Valeu, Belchior.