“Estou completamente enojado. Sinto fortemente que isso é um insulto à própria vida.” A declaração de Hayao Miyazaki, cofundador do Studio Ghibli, foi dada em 2016, durante a exibição de um vídeo experimental gerado por inteligência artificial. Na ocasião, o diretor japonês, conhecido por sua animação quadro a quadro, reagia com desconforto à ideia de que máquinas pudessem substituir o gesto humano no processo criativo.

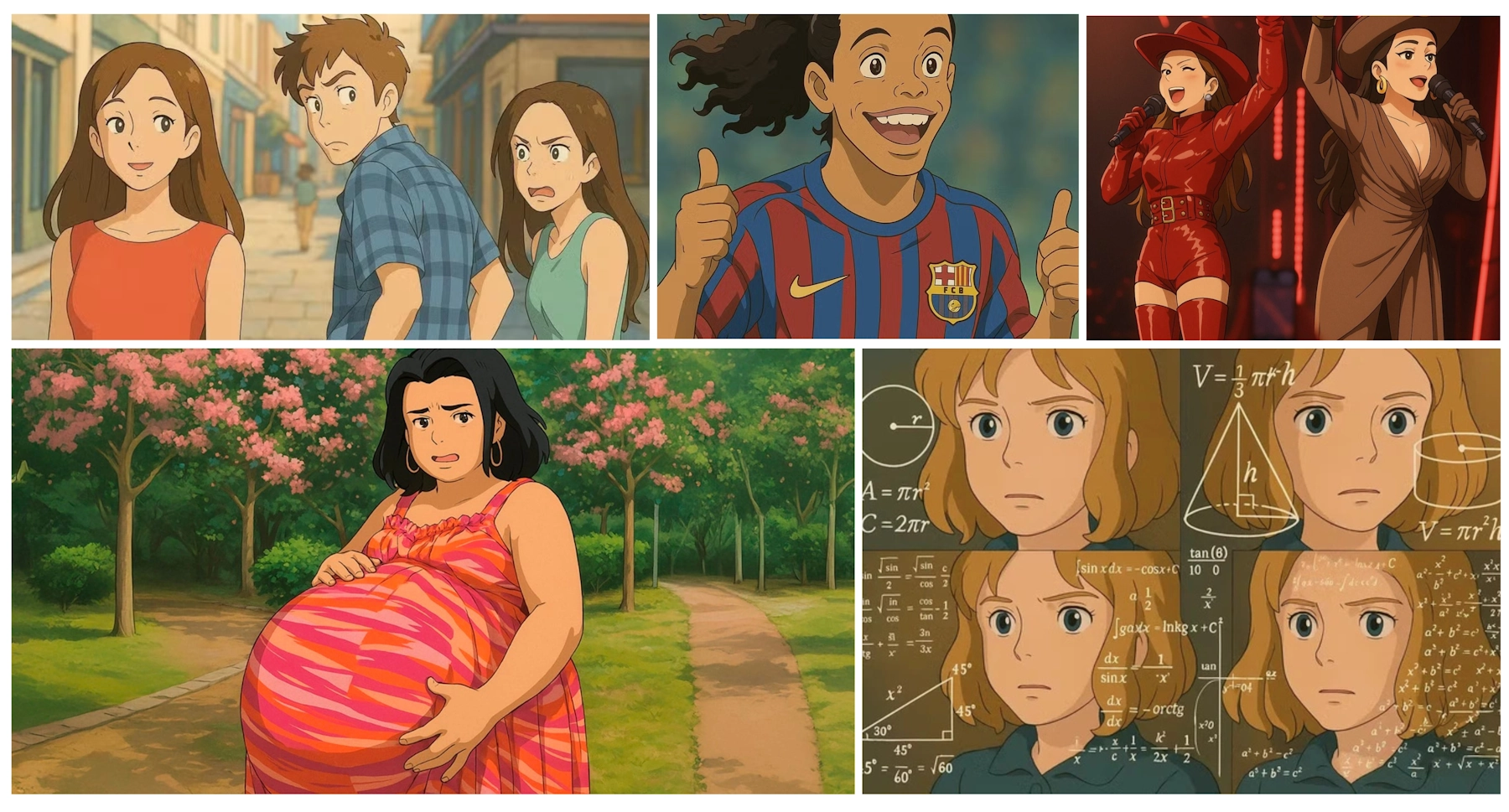

Quase uma década depois, a declaração ganha nova dimensão com a viralização de imagens geradas por IA que replicam o traço característico das animações do Studio Ghibli. A nova ferramenta Images for ChatGPT, lançada pela OpenAI no fim de março, permitiu que milhões de usuários criassem, com poucos comandos, retratos estilizados no formato de A Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke ou Meu Amigo Totoro. A hashtag #GhibliAesthetic tomou as redes sociais, impulsionada por selfies, fotos de celebridades, memes e até cenas de violência institucional reinterpretadas com filtros encantados.

A princípio encarada como tendência estética e viral, a prática rapidamente revelou contradições. O que parece ser apenas um exercício visual inofensivo envolve a apropriação indevida de estilos autorais, o uso não autorizado de obras para treinamento de IA, o esvaziamento simbólico do fazer artístico e o impacto ambiental de larga escala que sustenta a instantaneidade das imagens geradas.

Para artistas visuais, o episódio representa mais um capítulo de uma disputa que vai além da estética: trata-se da preservação do processo artístico como prática sensível, crítica e coletiva — hoje ameaçada por sistemas algorítmicos que se apropriam do trabalho criativo sem autorização, sem crédito e sem compreender o que, de fato, constitui uma obra de arte.

“Foi cometido um crime aqui”

“Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa dizer que foi cometido um crime aqui”, afirma a quadrinista e ilustradora Helô D’Angelo. “Porque a inteligência artificial não funciona do nada. Muita gente acredita que essas máquinas criam. Mas elas não criam do nada. Elas só conseguem fazer essas artes — entre aspas — porque foram treinadas com algum material que possibilita que elas imitem.”

Segundo D’Ângelo, o material usado para treinar os modelos é, em grande parte, alimentado com obras não licenciadas. “Essas máquinas fazem um jogo de imitação, uma espécie de colagem de várias referências. E, para que isso acontecesse, elas tiveram que ser alimentadas, ensinadas com imagens do Studio Ghibli. E isso foi feito sem autorização. O próprio estúdio é contra a inteligência artificial. E, claro, sem remuneração nenhuma. Afinal de contas, se não foi autorizado, claro que não foi remunerado.”

Além da infração legal, a artista alerta para a desconsideração do processo artístico que marca a produção da Ghibli. “Tem filmes que levaram anos para ser feitos. Cenas de segundos que levaram meses. E não é porque o estúdio é lento. É porque os filmes se debruçam sobre temas que não podem ser tratados de forma rápida — amadurecimento, perda, luto, trabalho. A Viagem de Chihiro é sobre entrar na vida adulta. O Serviço de Entregas da Kiki, sobre como transformar algo que se ama em profissão pode esvaziar esse amor. E isso tudo exige tempo, exige processo.”

A estética do esvaziamento

O que torna a arte significativa não é apenas o resultado final, mas o percurso, o enfrentamento das limitações e a relação entre o artista e o mundo. A arte não é produto imediato. E é esse vínculo que, segundo Helô D’Angelo, está sendo desmantelado. “Eu acredito que tudo isso é um grande projeto capitalista, neoliberal mesmo, de afastar as pessoas das artes, porque só a cultura realmente faz com que a gente questione a realidade que a gente está vivendo.”

Ela acrescenta: “Quando você só cria uma imagem usando uma inteligência artificial instantânea, você vai fazer o quê com o resto do tempo que aquele imediatismo te deu? Você não vai aprender nada com aquilo. Não vai olhar e dizer: ‘Foi difícil, mas valeu’. ‘Descobri uma nova técnica’. ‘Me emocionei’. Não. Você só vai postar e partir pra próxima coisa que vai consumir.”

Para Helô, o risco não é apenas simbólico. “A arte é rebeldia. É você sair da tela, errar, experimentar, bagunçar. Isso está sendo roubado das pessoas. Existe uma crença de que arte é dom. Mas não é. É prática, é estudo. E se a gente só cria com IA, nunca vai desenvolver nada.”

O corpo físico da IA e o impacto invisível

A crítica também abrange o impacto ambiental da IA generativa — frequentemente ignorado. “Essas inteligências artificiais têm um corpo físico. São milhares de servidores que precisam ser resfriados com água constantemente. A cada 20 prompts [comandos para criação das imagens], gasta-se uma quantidade absurda de água — algo em torno de 5.000 litros”, afirma Helô. “E a gente está usando isso pra quê? Pra fazer uma imagem que você vai postar e esquecer? É um absurdo.”

A incoerência, segundo ela, é evidente.

Muitos dos filmes do Ghibli falam sobre meio ambiente. Como é que a gente usa essas imagens pra reforçar um sistema que consome recursos naturais em larga escala?

Helô D’Ângelo

“As pessoas não entenderam os filmes”

A ilustradora e quadrinista Ing Lee destaca a desconexão entre os valores que estruturam a obra do Studio Ghibli e a forma como essas imagens estão sendo geradas e consumidas. “O Studio Ghibli é um dos poucos estúdios que ainda buscam valorizar esse trabalho mais artesanal e apreço aos detalhes acima do lucro, e este é o seu grande diferencial”, afirma. “Mas quem está aderindo à trend não assistiu os filmes direito. Sinceramente, fico com vontade de perguntar: ‘Você tem certeza que entendeu a mensagem de Mononoke Hime?’”

Para Ing, a apropriação do estilo do estúdio japonês representa uma traição aos próprios princípios da obra. “Mesmo que a gente tente fazer um trabalho de formiguinha buscando conscientizar as pessoas e mostrar contrapontos, é frustrante ver o desrespeito com a visão dos artistas envolvidos nos filmes da Ghibli, desde Miyazaki, Takahata… Eles são declaradamente anti-guerra, contra o avanço tecnológico desenfreado e a destruição do meio ambiente.”

Ela observa que, mesmo com o discurso público de muitos usuários de que se trata de uma tendência “inofensiva”, o uso da estética Ghibli para fins ideológicos e institucionais é preocupante. “Uma imagem pode ter sido gerada em segundos, mas cada imagem equivale ao gasto de água de um banho de chuveiro por 5 minutos… você tem ideia do que é isso? E diferente de um banho, não há uma utilidade prática nem valor artístico embutido nela que justifique esse desperdício.”

Ing reforça a gravidade da manipulação simbólica que está em curso. “Mais de 1 milhão de pessoas assinaram o GPT para poder gerar suas próprias imagens, gerando assim mais riqueza à uma big tech declaradamente aliada ao discurso da extrema direita e do neofascismo global. E agora, vemos até a Casa Branca gerando imagens incentivando a deportação de imigrantes ilegais nos EUA, o próprio exército de Israel querendo mostrar o quanto é fofinho causar um genocídio do povo palestino e a PM de São Paulo achando que a ROTA é tão heroica quanto um filme da Ghibli.”

“De outro lado, vemos partidos supostamente de esquerda entrando na trend sem nem pensar duas vezes com o tipo de discurso que compactuam e reforçam, ao invés de apoiarem artistas reais que ficariam felizes em trabalhar com eles. Absurdamente nojento e ultrajante”, complementa.

A IA como ferramenta de colonização simbólica

Para Ing Lee, a inteligência artificial generativa atua como uma forma de apropriação em larga escala, alimentada por obras não autorizadas e sem consentimento. “A base da IA É o plágio e traz consigo práticas que beiram ao neocolonialismo, apropriando-se e destruindo tudo que há em seu caminho, feroz e irresponsavelmente”, afirma.

Ela relembra o caso de Scarlett Johansson, cuja voz foi replicada pela IA da OpenAI mesmo após a recusa formal da atriz em autorizar o uso. Para Lee, trata-se de uma afronta à autonomia dos criadores — uma postura que também foi criticada por Hayao Miyazaki em documentários anteriores.

A artista observa que esse fenômeno se liga à desvalorização do trabalho artístico. “Já existia um certo desdém com o fazer artístico. Muita gente acha que é um ‘dom’, e não uma habilidade que se desenvolve com esforço e dedicação”, diz. Isso alimenta a falsa ideia de que é possível produzir arte real com um clique.

Segundo ela, o imediatismo das ferramentas reforça um ciclo de consumo superficial. “Criar arte de forma instantânea sem passar pelo caminho árduo do processo é sedutor para muita gente. Mas essa lógica se conecta a discursos de revanchismo e prepotência — o ‘agora EU consigo fazer melhor do que vocês’ — que vemos inclusive em setores da extrema-direita.”

Ing conclui que o desenvolvimento da IA não é neutro. “Ela precisa ser regulamentada e voltada ao bem-estar coletivo. É triste ver algo que poderia servir à acessibilidade sendo usado para apagar o trabalho humano.”

A robotização do processo e a precarização do trabalho criativo

Para a jornalista e quadrinista Gabriela Güllich, as imagens geradas por inteligência artificial no estilo de estúdios ou artistas representam uma cadeia de exploração que afeta não apenas criadores individuais, mas uma classe inteira de trabalhadores da cultura. “Acredito que qualquer imagem gerada por IA no ‘estilo’ de qualquer artista sem autorização prévia implica no treinamento de ferramentas que se alimentam basicamente da exploração do trabalho alheio, com um custo ambiental gigantesco”, afirma.

Gabriela destaca que não pensa na questão apenas do ponto de vista individual. “Não penso em como me afeta enquanto artista e sim como isso afeta toda uma classe de trabalhadores: da arte, do design, da escrita. Pessoas que trabalham em áreas que já sofriam com precarização antes mesmo do boom das IA e que tendem a encarar cada vez mais dificuldades para manterem um trabalho digno com um salário que corresponda à jornada.”

“Particularmente, acho que ‘copiar um traço’ é o menor dos problemas, no sentido de que a gente aprende vendo o trabalho dos outros, muita gente começou desenhando os desenhos que via na TV, nos gibis”, diz. Seu receio maior é que a robotização do processo criativo desencoraje pessoas reais de aprenderem a desenhar, de buscarem um estilo próprio. “O problema está em tirar o ser humano do trabalho criativo. De robotizar esse processo, substituir a jornada de arte por um prompt que só vai alimentar uma empresa, que vai consumir muito mais energia pra fazer uma imagem do que a gente consumiria pra produzir várias, em usar a IA pra substituir pessoas e desvalorizar o trabalho da vida delas.”

Ela critica a forma como essas práticas são mascaradas por um discurso lúdico e superficial: “É enriquecer empresas gigantescas com arte roubada, mascarando isso com um viés ‘bonitinho’ de trend de rede social.”

Para Gabriela, o apelo da IA está exatamente no que ela entrega: rapidez, automatização e gratificação imediata. “Acredito que a grande maioria das pessoas que compartilharam essas imagens têm plena consciência de que aquilo está muito distante do processo criativo manual justamente porque o que elas entregam é algo rápido, enlatado, que pega uma foto pronta e coloca oito dedos em uma mão”, afirma.

Acredito que o público tenha consciência dessa distância e que esse é justamente o apelo: é ‘de graça’, sai na hora e pronto.

Gabriela Güllich

Gabriela alerta, ainda, que qualquer debate sobre regulamentação da IA passa, necessariamente, pela valorização do trabalho criativo em si. “Para chegar na regulamentação de IAs, seria necessário antes mesmo trabalhar a precarização do trabalho criativo”, afirma. “Não vejo como chegarmos em um debate aprofundado que não seja seguido por discussão de salário — quando tradutores e roteiristas, por exemplo, que serão igualmente afetados por isso, não têm reajuste de valores há anos —, por discussão de acúmulo de função — o designer que precisa exercer o próprio cargo além de ser ilustrador, editor de vídeo, por vezes redator e social media.”

Ela conclui que a falta de reconhecimento das funções já existentes na economia criativa é um obstáculo sério para se avançar em qualquer regulamentação concreta. “Como é possível avançarmos na regulamentação de uma ferramenta que tem exercido funções que já não são lá muito regulamentadas desde o princípio?”, questiona. “É um debate muito extenso que envolve valorização de trabalhadores, um melhor entendimento inclusive da diferença entre IAs e ferramentas digitais no geral.”

Um debate que não pode se resumir à estética

Desde 2023, organizações de escritores, músicos e artistas visuais têm processado empresas como a OpenAI, acusando-as de usar obras protegidas por direitos autorais para treinar seus modelos sem permissão. Em 2024, mais de 10 mil profissionais assinaram uma carta aberta denunciando a prática. No passado, ferramentas como o Bing Image Creator chegaram a proibir o uso do termo “Disney Pixar”, mas logo voltaram a aceitar, embora com distorções no nome para evitar processos diretos.

A questão que se impõe, no entanto, permanece: ao gerar milhões de imagens instantâneas no estilo de um estúdio que levou décadas para consolidar sua identidade artística, estamos apenas replicando uma estética ou contribuindo para a diluição irreversível do pensamento crítico e da criação humana?

Leia mais reportagens

- O que resta da arte quando o processo é apagado? Studio Ghibli, IA e o esvaziamento simbólico da criação artística

- Naná Vasconcelos: projeto de preservação busca resgatar memórias e formar guardiões do patrimônio

- Cacá Diegues foi nome essencial do Cinema Novo e nos legou clássicos como “Xica da Silva” e “Bye Bye Brasil”

- Por que “Emilia Pérez” é repudiado pela comunidade trans?

- Neil Gaiman acusado de abuso sexual e cancelado por publicações; o que sabemos até aqui